VARTHEMA, Lodovico de. – Viaggiatore italiano del sec. XVI. Sembra probabile (in via congetturale) che nascesse a Bologna, intorno al 1465-1470. Ed è anche da credere che avesse per qualche tempo seguito il mestiere delle armi. Sappiamo che nel 1500 si partì da Venezia e, sbarcato in Egitto ad Alessandria, si recò al Cairo, poi, ripreso il mare, a Beirut e a Tripoli di Siria, e di qui ad Aleppo e a Damasco, dove si trattenne fino all’aprile del 1502 per apprendere l’arabo. Stretta qui amicizia con un cristiano rinnegato che guidava una numerosa carovana di pellegrini mussulmani, si condusse insieme con questi alla Mecca, compiendo per primo fra gli occidentali quel viaggio e per primo lasciandoci della regione e delle cerimonie religiose cui fu presente, una viva e fedele descrizione. Invece di tornare poi in Siria, si unì ad altri pellegrini diretti in Persia, ma ad Aden, accusato di essere spia dei Portoghesi, fu gettato in prigione e poi condotto a Rada (Rauddha), a N. di San’ā, dove riuscì a entrar nelle grazie della sultana, e così a farsi rimettere in libertà. Poté anzi a suo agio scorrere in lungo e in largo lo Yemen, che nessun Europeo aveva visitato prima di lui; quindi passò in Persia, si spinse fino a Herāt, e da Hormuz volse in India, in compagnia di un mercante persiano conosciuto a Shirāz. Costeggiato il Malabar, approdò a Ceylon, e da Ceylon risalì il Coromandel fino a Palicat, traversò quindi il Golfo del Bengala per toccar terra a Tenasserim nel Siam, e poi, con altre navigazioni, a Chittagong (Banghella) e a Pegù. Continuò quindi il suo itinerario per Malacca, Sumatra, le Molucche, Borneo e Giava, donde tornò a Malacca e a Calicut. A Calicut il Varthema s’incontrò con due mercanti di Milano, che avevano accettato di aiutare, fabbricando pezzi d’artiglieria, i preparativi degl’Indiani contro i Portoghesi, e si condusse in modo da meritare la fiducia di questi, al cui fianco combatté nello scontro navale di Cananor (16 marzo 1506). Ne ebbe in compenso dal viceré F. d’Almeida la carica di sorvegliante dei mercanti, ma tornò presto alle armi, portandosi così valorosamente, che venne dal viceré stesso creato cavaliere sul campo di battaglia. Ottenuto alla fine di rimpatriare, lasciò l’India il 6 dicembre 1507 con una squadra di navi portoghesi comandata da Tristan d’Acunha. Compiuta la circumnavigazione dell’Africa, approdò a Lisbona nel giugno del 1508 e si ebbe a Cintra dal re Manoel la conferma del titolo concessogli dal D’Almeida. Da questo momento si perdono le tracce del Varthema; si sa solo che nel novembre dello stesso anno era a Venezia a riferire in Consiglio dei suoi viaggi. È sicuro però che passò gli ultimi anni della sua vita a Roma dove morì certo innanzi il giugno del 1517.

VARTHEMA, Lodovico de. – Viaggiatore italiano del sec. XVI. Sembra probabile (in via congetturale) che nascesse a Bologna, intorno al 1465-1470. Ed è anche da credere che avesse per qualche tempo seguito il mestiere delle armi. Sappiamo che nel 1500 si partì da Venezia e, sbarcato in Egitto ad Alessandria, si recò al Cairo, poi, ripreso il mare, a Beirut e a Tripoli di Siria, e di qui ad Aleppo e a Damasco, dove si trattenne fino all’aprile del 1502 per apprendere l’arabo. Stretta qui amicizia con un cristiano rinnegato che guidava una numerosa carovana di pellegrini mussulmani, si condusse insieme con questi alla Mecca, compiendo per primo fra gli occidentali quel viaggio e per primo lasciandoci della regione e delle cerimonie religiose cui fu presente, una viva e fedele descrizione. Invece di tornare poi in Siria, si unì ad altri pellegrini diretti in Persia, ma ad Aden, accusato di essere spia dei Portoghesi, fu gettato in prigione e poi condotto a Rada (Rauddha), a N. di San’ā, dove riuscì a entrar nelle grazie della sultana, e così a farsi rimettere in libertà. Poté anzi a suo agio scorrere in lungo e in largo lo Yemen, che nessun Europeo aveva visitato prima di lui; quindi passò in Persia, si spinse fino a Herāt, e da Hormuz volse in India, in compagnia di un mercante persiano conosciuto a Shirāz. Costeggiato il Malabar, approdò a Ceylon, e da Ceylon risalì il Coromandel fino a Palicat, traversò quindi il Golfo del Bengala per toccar terra a Tenasserim nel Siam, e poi, con altre navigazioni, a Chittagong (Banghella) e a Pegù. Continuò quindi il suo itinerario per Malacca, Sumatra, le Molucche, Borneo e Giava, donde tornò a Malacca e a Calicut. A Calicut il Varthema s’incontrò con due mercanti di Milano, che avevano accettato di aiutare, fabbricando pezzi d’artiglieria, i preparativi degl’Indiani contro i Portoghesi, e si condusse in modo da meritare la fiducia di questi, al cui fianco combatté nello scontro navale di Cananor (16 marzo 1506). Ne ebbe in compenso dal viceré F. d’Almeida la carica di sorvegliante dei mercanti, ma tornò presto alle armi, portandosi così valorosamente, che venne dal viceré stesso creato cavaliere sul campo di battaglia. Ottenuto alla fine di rimpatriare, lasciò l’India il 6 dicembre 1507 con una squadra di navi portoghesi comandata da Tristan d’Acunha. Compiuta la circumnavigazione dell’Africa, approdò a Lisbona nel giugno del 1508 e si ebbe a Cintra dal re Manoel la conferma del titolo concessogli dal D’Almeida. Da questo momento si perdono le tracce del Varthema; si sa solo che nel novembre dello stesso anno era a Venezia a riferire in Consiglio dei suoi viaggi. È sicuro però che passò gli ultimi anni della sua vita a Roma dove morì certo innanzi il giugno del 1517.

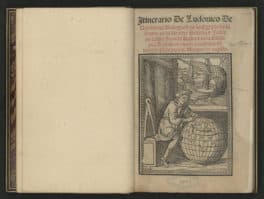

L’itinerario che di lui ci rimane (ultima ed. italiana, a cura di P. Giudici, Milano 1928) e al quale è affidata la sua fama raccoglie ed espone i risultati di una lunga esperienza di viaggi, relativi a regioni che in parte venivano per la prima volta rivelate agli Europei. Come ad altri viaggiatori di quell’epoca, non sono mancati al V. critiche e rimproveri, specialmente per quanto si attiene alle notizie che egli ci dà sulle Isole della Sonda, nelle quali egli avrebbe preceduto di qualche poco l’arrivo dei Portoghesi (v’è anche un accenno esplicito alle stelle visibili nel continente australe, e uno un po’ vago dell’esistenza di un continente abitato, a mezzogiorno di Giava, sulla cui identificazione tuttavia non possono cader dubbî). Ma in realtà lacune e contraddizioni, che non meravigliano in chi, a tanta distanza di tempo, deve render conto di peregrinazioni così lunghe e movimentate, non possono toglier fede a un racconto nella sua semplicità schietto e dimesso, quanto pochi di quello e del secolo seguente. Uomo d’arme e spirito pratico senza pastoie dottrinali né borie cavalleresche, il V. appartiene a quella numerosa schiera d’Italiani che hanno saputo porre il proprio acume di osservatori, il proprio buon senso e soprattutto la propria eccezionale intuizione a servizio di una curiosità istintivamente volta a nobilitare e potenziare la dignità umana. La sua semplicità e naturalezza non sono segno di povertà spirituale, ma di un’immediatezza e di una concretezza che attestano, al contrario, una natura complessa, da cui l’esperienza distilla un raro approfondimento dell’uomo e del mondo in cui opera. L’Itinerario costituisce un prezioso riflesso dell’Oriente arabo e indiano, non veduto soltanto, ma vissuto e penetrato dal didentro, e perciò colorito da un brio che trapassa qua e là in una temperata e diffusa ironia. Pubblicato per la prima volta nel 1511, ebbe un enorme successo: quaranta edizioni a stampa nel sec. XVI, senza contare i numerosi estratti, e una decina nel successivo. Oltre che in latino (1511), fu tradotto in tedesco (1515), in spagnolo (1520), in fiammingo (1544): in francese (1556) e in inglese (1577) e utilizzato così dai geografi come dai cartografi per almeno due secoli.

(Giuseppe CARACI per l’Enciclopedia Treccani)

DISCORSO SOPRA LO ITINERARIO DI LODOVICO BARTHEMA.

Questo Itinerario di Lodovico Barthema bolognese, nel qual tanto particularmente si narrano le cose dell’India e isole delle speciarie, che da niun degli antichi si trovan scritte così minutamente, è stato molti anni letto con infiniti errori e incorrezioni; e ancor nell’avvenir così si leggeria, se ‘l nostro Signor Iddio non ne avesse fatto venir alle mani un libro de un Cristoforo di Arco, clerico di Sibillia, il quale, avendo avuto un esemplar latino di detto viaggio, tratto dal proprio originale dirizzato al reverendissimo cardinal Carvaial di Santa Croce, lo tradusse in lingua spagnuola con gran diligenzia. Dal qual abbiamo avuta commodità di corregger ora la presente opera in molti luochi, la qual fu dal proprio auttor scritta nella lingua nostra vulgare e indirizzata alla illustrissima madonna Agnesina, una delle singulari ed eccellenti donne che a quelli tempi in Italia fusse, che fu figliuola dell’illustrissimo signor Federico duca de Urbino, e sorella dell’excellentissimo signor Guidobaldo, e moglie dell’illustrissimo signor Fabricio Colonna, e madre dell’excellentissimo signor Ascanio Colonna e della signora Vettoria marchesa dal Guasto. E il prefato Lodovico divise questo Itinerario in sei libri, nel primo delli quali narra dell’andar suo in Egitto, Soria e Arabia Deserta; nel secondo tratta dell’Arabia Felice; nel terzo della Persia; nel quarto e quinto scorre tutta l’India e l’isole Molucche, dove nascon le spezie; nell’ultimo si contien il ritorno suo in Portogallo, passando appresso le marine dell’Etiopia, Capo di Buona Speranza, con alcune isole del mar Oceano occidentali.

[Dedica]

Alla illustriss. ed eccellentiss. Signora la Signora contessa di Albi e duchessa di Tagliacozzo, Madama Agnesina Feltria Colonna, Lodovico di Barthema bolognese.

Molti uomini sono già stati, li quali si sono dati alla investigazione delle cose terrene, e per diversi studii e mezzi e fidelissime relazioni si sono sforzati pervenire al lor desiderio. Altri poi di più perspicace ingegno, non li bastando la terra, cominciorono con sollecite osservazioni e vigilie (come Caldei e Fenici) a discorrere le altissime regioni del cielo: di che meritamente ciascun di loro cognosco aver conseguita dignissima laude appresso degli altri, e di se medesimi pienissima sodisfazione. Donde io, avendo grandissimo desiderio di simili effetti, lasciando stare i cieli, come peso convenevole alle spalle di Atlante e di Ercole, mi disposi a voler investigare qualche particella di questo nostro terreno globo; né avendo animo (cognoscendomi di tenuissimo ingegno) per studio over conghietture pervenir a tal desiderato fine, deliberai con la propia persona e con gli occhi medesimi cercar di cognoscer li siti delli luochi, le qualità delle persone, le diversità degli animali, la varietà degli arbori fruttiferi e odoriferi dell’Egitto, della Soria e dell’Arabia Deserta e Felice, della Persia, dell’India, dell’Etiopia, massime ricordandomi esser più da stimare un testimonio di vista che dieci d’udita.

Avendo adunque col divino aiuto in parte sodisfatto all’animo mio, e ricercate varie provincie e strane nazioni, mi pareva niente aver fatto se delle cose da me viste e provate, meco tenendole ascose, non ne facessi partecipi gli altri uomini studiosi. Onde mi sono ingegnato, secondo le piccole forze, di scriver questo mio viaggio più diligentemente che ho potuto, giudicando far cosa grata alli lettori, che, dove io con grandissimi pericoli e intolerabili fatiche mi sono dilettato vedendo nuovi abiti e costumi, loro senza disconcio o pericolo leggendo ne piglino quel medesimo frutto e piacere.

Ripensando poi a chi meglio potessi indrizzare queste mie fatiche, mi occorse Vostra illustriss. ed eccellentiss. Signoria, quasi unica osservatrice delle cose notabili e amatrice di ogni virtù. Né mi par vano il mio giudicio, per l’infusa sapienzia dal splendor e lume dello illustrissimo ed eccellentissimo Signor duca d’Urbino suo genitore, quasi a noi un sole d’arme e di scienzia. Non parlo dello eccellentiss. S. suo fratello, che in studii greci e latini (giovene anche) fa di sé tal esperienzia, che oggidì è quasi un Demostene e Cicerone nominato. Onde, essendo in V. illustrissima S. derivata ogni virtù da così ampii e chiari fiumi, non può altro che dilettarsi delle opere grandi e maravigliose e averne gran sete. Quantunque, a quel che in essa si conosce, più volentieri dove con l’ale della mente vola con li corporei piedi anderia, ricordandosi esser questa una delle laudi data al sapientissimo e facondo Ulisse, di aver veduti li costumi di molti uomini e di molti paesi. Ma perché V. illustriss. S. nelle cose del suo illustriss. Signor e consorte, è occupata, qual come nuova Artemisia ama e osserva, allevandogli due gentil piante che sono come un Apolline e Diana, e circa l’inclita famiglia, qual con mirabil regola addorna di costumi, dirò esser assai se l’animo suo si pascerà, tra altre opere ottime, di questa, benché inculta, ma forse fruttuosa lezione. Né farà come molte altre, che porgono l’orecchie a canzonette e vane parole, le ore sprezzando, contrarie all’angelica mente di V. illustrissima Signoria, che non lassa passare punto di tempo senza qualche buon frutto. La benignità della quale facilmente potrà supplire dove mancherà la inordinata continuazione di essa, pigliando solamente la verità delle cose. E se queste mie fatiche le saranno grate e le approbarà, assai gran laude e sodisfazione mi parrà aver ricevuta del mio lungo peregrinare, anzi più presto paventoso esilio, dove infinite volte ho tolerata fame e sete, freddo e caldo, guerra, prigione e infiniti altri pericolosi incommodi, animandomi più forte a questo altro viaggio, quale in breve spero di fare: che, avendo cercate parti delle terre e isole orientali, meridionali e occidentali, son disposto, piacendo al Signor Dio, cercar ancora le settentrionali. E così, poi che ad altro studio non mi vedo esser idoneo, spenderò nel resto di questo laudabile esercizio il rimanente de’ miei fuggitivi giorni.

[Arabia Felice]

I

1

Di Alexandria.

Il desiderio il quale molti altri ha spronato a vedere la diversità delle monarchie mondane, similmente alla medesima impresa mi incitò. E perché tutti gli altri paesi dalli nostri antichi assai sono stati dilucidati, per questo nel mio animo desiderai vedere paesi dalli nostri meno frequentati. Onde, partendomi da Venezia con l’aiuto del nostro Signor Iddio, navigai tanto per le nostre giornate ch’arrivai in Alessandria, città d’Egitto, le qualità della qual essendo notissime si pretermetteno; ma desideroso di cose nuove, entrato nel fiume Nilo me ne gionsi al Cairo.

2

Del Cairo.

Pervenuto nel Cairo, stupefatto prima della fama della sua grandezza, fui resoluto non esser tanto quanto si predica, ma la grandezza sua è come il circuito di Roma; vero è ch’è più abitato assai che non è Roma, e fa molte più genti. L’errore di molti è questo, che di fuori del Cairo sono certe ville, le quali credono alcuni che siano del circuito di esso Cairo: la qual cosa non può essere, perché sono lontane dua o tre miglia e sono proprii villaggi. Non sarò prolisso a narrare della lor fede e costumi, perché si sa publicamente esser da Mori e Mammalucchi abitato, de’ quali è signore il gran soldano, il quale è servito da’ Mammalucchi, signori de’ Mori.

3

Di Barutti, Tripoli e Alepo.

Circa le ricchezze e la bellezza del detto Cairo, e della superbia de’ Mammalucchi, perché sono cose a tutti e’ nostri manifeste, metterò fine; ma de qui partendomi, a seconda del Nilo me ne ritornai in Alessandria, donde faccendo vela per mare arrivai in Barutti, città e porto della Soria: e possono esser da 500 miglia. Nel qual Barutti stetti molti giorni, ed è terra molto abitata da’ Mori, e d’ogni cosa molto abbondante. Il mare batte nelle mura: non è circondata tutta intorno di mura, ma solamente dalla banda verso ponente, cioè verso il mare. Ivi non viddi cosa alcuna degna di memoria, salvo una anticaglia, dove dicono che era posta la figliuola del re quando il dragone la dovea divorare, e dove san Giorgio, ammazzato detto dragone, la restituì al padre: la quale è tutta in ruina.

E partitomi de lì, andai alla volta di Tripoli di Soria, che sono due giornate verso levante; il qual Tripoli è sottoposto al gran soldano, e tutti sono maumettani, e la detta città è abbondante d’ogni cosa. E de lì poi pervenni in Alepo, che sono otto giornate dentro in terra ferma, il qual Alepo è una bellissima città ed è sottoposta al gran soldano del Cairo, ed è scala della Turchia e della Soria, e sono tutti maumettani. È terra di grandissimo traffico di mercanzia, e massime di Persiani e Azzamini che arrivano fin lì; e ivi si piglia il cammino per andare in Turchia e in Soria, cioè di quelli che vengono di Azzamia.

4

Di Aman e di Menin.

Dapoi me ne andai alla volta di Damasco, che sono giornate dieci piccole. Alla metà del cammino v’è una città chiamata Aman, nella quale nasce grandissima quantità di bombagio e frutti assai buoni. E appresso a Damasco sedeci miglia trovai un’altra terra chiamata Menin, la qual è posta in cima d’un monte ed è abitata da cristiani alla greca, e sono sottoposti al signor di Damasco: nella qual terra sono due bellissime chiese, le quali dicono aver fatte far santa Elena madre di Constantino. Ivi nascono bonissimi frutti, e massime buone uve lunge e senza ciolo, e sonovi bellissimi giardini e fontane.

Partitomi de lì, arrivai alla nobilissima città di Damasco.

5

Di Damasco.

Veramente non potria dire la bellezza e bontà di questa nobilissima città, nella qual dimorai alcuni mesi per imparar la lingua moresca. È abitata tutta da Mori e Mammalucchi, e anco da molti cristiani grechi. E qui mi occorre recitar il governo del signore, il qual è sottoposto al gran soldano del Cairo. Nella detta città è uno bellissimo e forte castello, il qual dicono aver fondato un Mammalucco fiorentino a spesa sua, essendo signor di quella: e fin oggidì in ogni cantone di detto castello è scolpita l’arma di Fiorenza in marmo. E ha le fosse intorno grandissime, con quattro fortissimi torrioni e con ponti levatori e buona artegliaria, e di continuo vi stanno 50 Mammalucchi provisionati col castellano, li quali stanno ad instanzia del gran soldano. E quel Fiorentino era mammalucco del gran soldan, e nel tempo suo fu (com’è fama) attossicato il soldano e, non trovandosi chi lo liberasse di detto tossico, Dio volse che ‘l detto Fiorentino lo liberò: e per questo li dette la detta città di Damasco, e così fec’il castello. Poi morse in Damasco, e il popolo l’ha in tanta venerazione quanto si fusse stat’un santo, con grandi luminarie. E d’allora in qua sempr’il castello sta a posta del soldano, e quando si fa un soldan nuovo, uno delli suoi signori, li quali si chiaman ammiragli, dice: “Signore, io son stato gran tempo tuo schiavo; donami Damasco e io ti darò 100 o 200 mila seraffi d’oro”. Il soldan li fa la grazia. Ma è da sapere che, s’in termine poi di duoi anni il detto signor non li manda detti migliaria di seraffi, egli cerca di farlo morire, per forza d’arme o in qualche altro modo, e faccendoli il detto presente rimane in signoria.

Il detto signore ha sempre dieci over dodeci signori e baroni della città con lui, e quando il gran soldano vuol dugento o trecentomila seraffi da lui, over dalli signori overo mercanti di detta città (perché loro non usano iustizia, ma solo robbamenti e assassinamenti come chi più può, perché i Mori stanno sotto alli Mammalucchi come l’agnello sotto il lupo), manda due lettere al castellano del detto castello, delle quali l’una in semplice tenore contiene ch’ei debbia congregare nel castello quelli signori over mercanti che a lui piace, e poi congregati si legge la seconda lettera, il tenor della quale subito si esequisse, o in bene o in male: e in questo modo il detto gran soldano cerca di trovar danari. E qualche fiata il signor di Damasco si fa tanto forte che ei non vorrà andare in castello, e ancora molti baroni e mercadanti, sentendosi invidiati, montano a cavallo e tirano alla volta della Turchia, per fuggir questa tirannia.

E di questo non vi diremo altro, se non che la guardia del detto castello è questa, che in ciascuno delli quattro torrioni gli uomini che stanno a guardare la notte non gridano niente, ma ciascuno ha un tamburo fatto a modo di una mezza botta, e li dà una gran botta con un bastone, e uno con l’altro si rispondono con detti tamburi: e tardando a rispondere il termine d’un paternostro, sono posti in prigione per uno anno.

6

Del detto Damasco.

Poi che detto abbiamo delli costumi del signor di Damasco, al presente mi occorre referire alcune cose della città, la quale è molto populata e molto ricca. Non si potria stimar la ricchezza e la gentilezza de’ lavori che ivi si fanno; qui avete grandissima abbondanza di grano e di carne, ed è la più abbondante terra de frutti che mai si vedesse, e massime d’uva d’ogni tempo fresca. Dirò delli frutti buoni che vi sono e de’ tristi: melegranate e melecotogne buone, mandorle e olive grosse buonissime, rose bianche e rosse le più belle che mai si vedessero, belli pomi e peri e persichi, ma tristissimi al gusto: e la cagione di questo è che Damasco è molto abbondante di acque. Va una fiumara per mezzo della città, e una gran parte delle case ha fontane bellissime di mosaico; e le stanzie di fuori sono brutte, ma dentro sono bellissime, con molti lavori di marmo e di porfido. E vi sono molte moschee: fra l’altre ve n’è una principale, ch’è della grandezza di San Pietro di Roma, ma è scoperta in mezzo e intorno è coperta in volto, e lì tengon il corpo di san Zacaria profeta, com’è fama, e fannoli grandissimo onore; e nella detta moschea sono quattro porte principali di metallo, e dentro vi sono molte fontane. Vedesi ancora dov’era la canonica che fu già de’ cristiani, nella quale sono molti lavori antichi di mosaico. Ancora si vede dove dicono Cristo aver detto a san Paolo: “Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?”, qual luoco è fuori d’una porta di detta città circa un miglio, e ivi si sepelliscono tutti li cristiani che morono in detta città. È ancora nelle mura di detta città quella finestra, dove (come dicono) san Paolo stav’in prigione: li Mori più volte l’hanno murata, e la mattina si trova rotta e smurata, come l’angelo la ruppe quando tirò san Paolo fuor di detta finestra. Ancor viddi quella casa dove Cain (come si dice) ammazzò Abel suo fratello, la qual è fuori dell’altra banda della città un miglio, in una costa pendente sopr’un vallone.

Or torniamo alla libertà che i detti Mammalucchi hanno in detta città di Damasco.

7

De’ Mammalucchi in Damasco e della sua libertà.

Li Mammalucchi sono cristiani renegati e comprati dal detto signore, li quali mai non perdono tempo, ma sempre o in arme o in lettere si esercitano, finché siano ammaestrati. E ogni Mammalucco, grande o piccolo che sia, ha di soldo sei seraffi al mese, e le spese per lui e per il cavallo e un famiglio, e tanto più hanno quanto più fanno alcune esperienze nella guerra. Li detti Mammalucchi, quando vanno per la città, sono sempre accompagnati da duoi o tre al manco, perché gli saria gran vergogna s’andassero soli. Scontrandosi per caso in due o tre donne, hanno questa libertà, e se non l’hanno se la pigliano: vanno ad aspettar queste donne in certi luochi, come seriano ostarie grandi, e come esse donne passano davanti alla porta, ciascuno Mammalucco piglia la sua per la mano e tirala dentro e fa quello che li piace. E se la donna fa resistenza di darsi a conoscere (perché tutte portano il viso coperto, in modo che loro conoscono noi e noi non conosciamo loro), il Mammalucco le dice che la vorria conoscere. Ed essa gli risponde: “Fratello, non ti basta che di me fai quello che vuoi, senza volermi conoscere?” e tanto lo prega che la lascia. E alcuna volta credono pigliare la figliuola del signore e pigliano le loro proprie mogli: e questo è intravenuto al tempo mio.

Queste donne vanno molto ben vestite di seta, e di sopra portano certi panni bianchi di bombagio, sottili e lustri come seta, e portano tutte li borzacchini bianchi e scarpe rosse overo pavonazze, e molte gioie intorno alla testa e all’orecchie e alle mani. Le qual donne si maritano a beneplacito loro, cioè, quando non vogliono più stare col marito, se ne vanno al cadì della fede loro e lì si fanno separar dal marito, e lui piglia altra moglie. E benché alcuni dicano che li Mori tengono cinque o sei mogli, io per me non ho mai veduto se non che ne tengono due over tre al più.

Questi Mori la maggior parte mangiano nelle strade, cioè dove si vendono le robe, e fansi cocere il mangiare, e vi mangiano molta carne di cavallo, camelli e buffali e castrati e capretti assai. E quivi è abbondanzia di buoni caci freschi, e quando volete comprar il latte, vanno ogni dì per la terra quaranta e cinquanta capre, le quali hanno l’orecchie lunghe più d’un palmo: il padrone di esse ve le mena suso nella camera vostra, se ben la casa avesse tre solari, e lì in presenzia vostra ve ne mugne quanto volete in un bel vaso stagnato, e avete molti capi di latte. Qui ancora si vende gran quantità di tartuffale, e alcuna volta ne viene venticinque o trenta camelli carghi, e de lì in tre o quattro giorni sono vendute: e vengono dalle montagne dell’Armenia e di Turchia. Li detti Mori vanno vestiti con certe veste lunghe e larghe di seta over di panno, senza cingerle; la più parte portano calzoni di bombagio e scarpe bianche. Li quali, quando scontrano un Mammalucco, benché fusse Moro e principal mercante, bisogna che ‘l faccia onore e largo al Mammalucco, e non lo faccendo lo bastonano. Vi sono molti fontichi de cristiani, che tengono panni e seta e rasi, velluti e rami e di tutte mercanzie che bisogna; ma sono mal trattati.

8

Come da Damasco si va alla Mecca, dove si descrivono li costumi di Arabi che stanno alla campagna.

Avendo dechiarate forse più diffusamente le cose di Damasco che non si dovea, l’opportunità mi sollecita di raccontar il mio viaggio. Nel 1503, adì 8 d’aprile, mettendosi in ordine la carovana per andar alla Mecca, ed essendo io volontaroso di veder varie cose e non sapendo in che modo, pigliai grande amicizia col capitano de’ detti Mammalucchi della carovana, il qual era cristiano renegato, per modo ch’egli mi vestì da Mammalucco e dettemi un buon cavallo, e messemi in compagnia d’altri Mammalucchi: e questo fu per forza di danari e de altre cose ch’io gli donai. E così ci mettemmo in cammino, e andammo tre giornate ad un luoco che si chiama il Mezeribe; e ivi ci fermammo tre giorni, per fornir li mercanti e comprar camelli e quanto a loro era necessario.

In questo Mezeribe è signore uno che si chiama Zambei, ed è signor della campagna, cioè degli Arabi: il qual Zambei ha tre fratelli e quattro figliuoli maschi, e ha quarantamila cavalli, e per la corte sua ha diecimila cavalle femine, e qui tiene quarantamila camelli, che dura due giornat’il pascolar suo. E detto signor Zambei, quando vuole, tiene in guerra il soldano del Cairo e il signor di Damasco e di Ierusalem. E quando è il tempo delle raccolte, alcuna volta credono ch’ei sia lontano cento miglia, ed egli si trova la mattina a far una correria alle are della detta città, e trova il grano e l’orzo bello insaccato e portaselo via. Alcuna volta corre un dì e una notte con le dette cavalle che mai si fermano, e quando son giunti gli danno a bere latte di camella, perché gli è molto refrescativo. Veramente mi pare non che corrano, ma che volino come falconi, perché io mi sono trovato con loro. Ed è da sapere che vanno la maggior parte a cavallo senza sella, e tutt’in camicia, salvo alcuni uomini principali; e l’armatura sua è una lancia di canna d’India lunga 10 over 12 braccia, con un poco di ferro in cima e con una banderola di seda; e quando vanno a far qualche correria, vanno stretti come stornelli. E li detti Arabi sono uomini molto piccoli e di color leonato scuro, e hanno la voce feminile e li capelli lunghi, stesi e neri. Sono veramente questi Arabi una grandissima quantità, e combattono continuamente fra loro. Questi abitano alla montagna e vengono, quando è il tempo che la carovana passa per andar alla Mecca, ad aspettarla alli passi per robarla; e menano con seco le mogli, i figliuoli e tutte le lor massarizie, e le case ancora sopra li cammelli, le qual case sono come una trabacca da uomo d’arme, e sono di lana nera e trista.

Alli XI d’aprile si partì ditta carovana da Mezaribe, che furon trentacinquemila camelli, e vi poteva esser circa 40 mila persone; e noi eravamo sessanta Mammalucchi in guardia di detta carovana, il terzo de’ quali andava innanzi con la bandiera, l’altro terzo in mezzo e l’altro da drieto. Il viaggio nostro facemmo in questo modo. Da Damasco alla Mecca sono 40 giorni e 40 notte di cammino. Noi partimmo la mattina da Mezaribe, e camminammo per fino a ventidue ore: in quel punto si fanno certi segnali dal capitano di mano in mano, che, dove si trovano, là si fermano tutti di compagnia, e nel scaricare e mangiar loro e li cammelli stanno per fino a ventiquattro ore; e poi fanno segnali, e subito cargano detti cammelli. Ed è da sapere che alli cammelli non gli danno da mangiare se non cinque pani di farina d’orzo crudi, e grossi quanto un pomo granato l’uno. E poi montano a cavallo, e camminano tutta la notte e tutto il dì seguente fino alle ventidue ore, e poi alle ventiquattro ore fanno il simile come prima. E ogni 8 giorni trovano acqua, cioè cavando la terra over sabbione, e ancora si trovano certi pozzi e cisterne; e in capo delli otto giorni si fermano un giorno over duoi per far reposar li detti cammelli, quali portano peso ciascuno quanto duoi muli: e alli poveri animali non danno da bere se non ogni tre giorni una volta.

9

Del valor e forza che hanno i Mammalucchi.

Essendo noi fermati alle dette acque, sempre avemmo da combattere con grandissima quantità d’Arabi, né mai ammazzarono alcun di noi salvo che un uomo e una donna, perché tanta è la viltà degli animi loro che noi sessanta Mammalucchi eravamo sofficienti a defenderci da 40 o 50 mila Arabi: perché della gente pagana non è la migliore con l’arme in mano che i Mammalucchi. Certa cosa è ch’io viddi di belle esperienzie de’ Mammalucchi in questo viaggio: infra gli altri viddi un Mammalucco pigliar il suo schiavo e mettergli una melangola sopra la testa, e farlo stare 12 o 15 passi lontano da lui, e alla seconda volta levargli la detta melangola a tirar con l’arco. Ancora viddi un altro Mammalucco levarsi la sella e mettersela sopra la testa, e poi tornarla nel suo luoco primo senza cascare e sempre correndo. Li fornimenti delle loro selle sono a usanza nostra.

10

Della città di Sodoma e Gomorra.

Camminato ch’avemmo dodici giornate, trovammo la valle di Sodoma e Gomorra: veramente la Scrittura Santa non mente, perché si vede come furono rovinate per miracolo di Dio. E io dico come sono tre città ch’erano in cima tre monti, dove si vede ancora che in quel terreno par che sia sangue a modo di cera rossa, mescolata con la terra per tre o quattro braccia di profondità. Certamente io credo, per quello che ho veduto, ch’erano genti viziose, perché intorno è tutto paese deserto e la terra non produce cosa alcuna, né anche acqua; e queste genti vivevano di manna, e non riconoscendo il beneficio loro furono puniti da Dio: e per miracolo si veggono ancora al presente li segnali di tutte le dette città rovinate.

Passammo poi quella valle ch’era ben venti miglia, dove ci morirono trentatre persone per la sete, e molti furono sepolti nel sabbione, quali non erano ancora ben finiti di morire. Dipoi trovammo un monticello, appresso il quale era una fossa di acqua, di che fummo assai contenti. Noi ci fermammo sopra il detto monte; l’altro giorno dipoi, la mattina a buon’ora, vennero ventiquattromila Arabi, i quali dissero che pagassimo la sua acqua. Rispondemmo che non la volevamo pagare, perché quella acqua era data da Dio; ed essi cominciorono a combattere con noi, dicendo che avevamo tolto la sua acqua. Ci facemmo forti nel detto monte, e facemmo le mura de’ nostri camelli: e li mercadanti stavano in mezzo de’ detti camelli e noi continuamente stavamo a scaramuzzare, di modo che ci tennero assediati duoi giorni e due notti, e venimmo a tanto che noi e loro non avevamo più acqua da bere. Loro ci avevano circondato il monte intorno intorno di gente, con dire che ci volevano rompere la carovana; e per non aver più a combattere, fece consiglio il nostro capitano con li mercanti mori, e li donammo mille e ducento ducati d’oro. Essi pigliarono i danari, e dissero poi che diecimila ducati non pagariano la sua acqua: e noi conoscevamo che volevano altro che danari. Il nostro capitano, che era prudente, fece far un bando per la carovana, che tutti quegli uomini ch’erano buoni a pigliar arme non andassero a cavallo sopra li cammelli, ma che tutti pigliassero l’arme loro. La mattina seguente mettemmo tutta la carovana innanzi, e noi Mammalucchi rimanemmo drieto: e in tutti eravamo trecento persone. E cominciammo a buon’ora a combattere: furono ammazzati de’ nostri un uomo e una donna con gli archi, e non ci fecero altro male, e noi ammazzammo di loro milleseicento persone. Né è da maravigliare che noi ne ammazzammo tanti: la causa fu che loro erano tutti nudi e a cavallo senza sella, di modo ch’ebbero carestia di ritornare alla via loro.

11

Di una montagna abitata da giudei, e della città di Medina Thalnabi.

In termine d’otto giorni con gran piacere trovammo una montagna, la qual mostra di circuito 10 over 12 miglia. In questa abitano quattro o cinquemila giudei, li quali vanno nudi e sono piccoli di grandezza di cinque palmi l’uno over sei, e hanno la voce feminile, e sono più negri che d’altro colore, e non vivono d’altro che di carne di castrati. Sono circuncisi e confessano esser giudei, e se possono aver un Moro nelle mani, lo scorticano vivo. A’ piedi di detta montagna trovammo un ridutto di acqua, la quale è acqua che piove alli tempi: noi cargammo di detta acqua sedicimila cammelli, di che li giudei furono malcontenti; e andavano per quel monte come caprioli, e per niente volevano descendere al piano, perché sono nimici mortali de’ Mori. A’ piedi di detta acqua stanno sei over otto piè di albori di spine bianche molto belli, ne’ quali trovammo due tortore, il che ci parve come un miracolo, perché avevamo camminato quindici giorni e notti che mai non trovammo animal né uccello alcuno.

Il dì dapoi camminammo, e in due giornate arrivammo ad una città chiamata Medina Thalnabi, cioè città del profeta, appresso alla qual 4 miglia trovammo un pozzo, dove si fermò la carovana per un giorno: e a questo pozzo ogniuno si lavò e mutossi di panni netti per entrare nella città, la quale fa cerca trecento fuochi, e ha le mura intorno fatte di terra; le case dentro sono di muro e di pietre. Il paese intorno alla città ha avuto la maladizione da Dio perché la terra è sterile, salvo che fuora della terra duoi tratti di pietra vi sono forse cinquanta o sessanta piedi di datteri in un giardino, appresso del quale è un certo condutto d’acqua, che discende di un monte piccolo al basso ben ventiquattro piedi, della qual acqua se ne governa la carovana quando arriva lì.

Ora mi saria da riprendere alcuni che dicono che ‘l corpo di Maumetto sta in aere nella Mecca: dico che non è la verità, che ho visto la sua sepoltura in questa città di Medina Thalnabi, nella quale noi stemmo tre giorni. Nel primo che entrammo nella città, la volemmo veder tutta; poi, volendo entrar nella porta della moschea, ci dissero che bisognava che ciascun di noi fusse accompagnato da una persona, o piccola o grande, de loro medemi Mori, la qual ci pigliava per la mano e ci menava dove fu sepolto Maumetto.

12

Della moschea dove fu sepulto Maumetto e suoi compagni.

La moschea dove è sepulto Maumetto è fatta in questo modo: la è quadra, e lunga 100 passa e larga 80; ha due porte per intrarvi, una dalla parte davanti, l’altra da drieto; ha una nave dentro via che corre da tre bande, tutta coperta in volto, posta sopra 40 colonne di pietra cotta imbiancate, dove sono attaccate forse tremila lampade. A l’intrar della moschea da una banda vi è una torre di 5 passa per quadro, tutta in volto, ed è coperta intorno d’un panno de seda ricco, il piede della qual è fatto di metallo; e intorno vi è una ferrata di bronzo, dove stanno le persone a veder detta torre. Intrando poi in la moschea, a man manca vi è una porticella la qual vi mena alla detta torre, dove gionto vi è un’altra porta piccola: e da un lato di quella vi stanno cerca 20 libri e da l’altro circa altri 25, tutti ligati riccamente, li quali sono di Macometto e de’ suoi compagni, e in quelli si contiene la vita di esso Maumetto e i comandamenti della sua setta. Dentro la detta porta è una sepoltura, cioè fossa sotto terra, dove fu messo Maumetto; vi sono anche duoi suoi generi, cioè Haly e Othman, qual Haly fu figliuolo de un suo fratello e tolse per moglie Fatma, figliuola di Maumetto. Vi sono appresso duoi suoi soceri, cioè Bubecher e Homer: questo Bubecher fu quello che noi diciamo che venne a Roma per farsi cardinale, ma non li successe. E questi quattro furono capitani di Maumetto, e ciascun di questi ha li suoi libri ivi posti delle cose che fecero, e delli comandamenti e regole che dettero alli Mori del vivere. E per questo rispetto quella canaglia si tagliano a pezzi tra loro, perché chi vuol far a comandamento di uno e chi d’un altro: e così non si sanno risolvere e si ammazzan come bestie sopra queste eresie, le quali tutte son false.

13

Del ragionamento che ebbe il capitano della carovana con il sacerdote di detta moschea.

Per dechiarazione della setta di Maumetto, è da sapere che sopra la detta torre sta una cupola, nella quale si può andare intorno disopra, cioè di fuora: intendete che malizia usorono a tutta la carovana. La prima sera che venimmo al sepolcro di Maumetto, il nostro capitano fece chiamare il superiore sacerdote di detta moschea, e dissegli che li mostrasse il corpo del Nabi (questo Nabi vuol dire il profeta Maumetto), che gli daria tremila seraffi d’oro; e ch’egli non avea né padre né madre né fratelli né sorelle né mogli né figliuoli, né manco era venuto per comprar speziarie né gioie, ma ch’era venuto per salvar l’anima sua e per veder il corpo del profeta. E il sacerdote li rispose con grandissimo impeto e furia e superbia, dicendo: “Come quest’occhi tuoi, i quali hanno commesso tanto male al mondo, voglion veder colui per il quale Dio ha creato il cielo e la terra?” Allora il nostro capitano disse: “Signore, tu dici il vero, ma fammi una grazia, lasciami veder il corpo del profeta, e subito che l’arò visto, per amor suo mi voglio cavar gli occhi”. E il sacerdote li rispose: “O signore, io ti voglio dire la verità. È vero che ‘l nostro profeta volse morir qui per dar buono esempio a noi, perché ben poteva morir alla Mecca se ‘l voleva, ma volse usare la povertà per ammaestramento nostro; e subito ch’ei fu morto, fu portato in cielo dagli angeli, e dice ch’el sta al paro di Dio”. Il nostro capitano gli disse: “E Iesù Cristo figliuolo di Maria dove sta?” Rispose il sacerdote: “Alli piedi di Maumetto”. Il capitano gli disse: “Basta, basta, non voglio saper più”. Poi se ne venne fuori e disse a noi altri: “Guardate dove io voleva gittare tremila seraffi”.

La sera dapoi, circa a 3 ore di notte, vennero infra la carovana dieci o dodici di quei vecchi della setta, perché la carovana era alloggiata appresso alla porta a due tratti di pietra, e questi cominciorono a cridare uno di qua e l’altro di là: “Dio fu, Dio sarà, e Maumetto messaggier di Dio resusciterà. O profeta, o Dio perdonami”. Il nostro capitano, sentendo questo rumore, e noi, subitamente corremmo con l’arme in mano, credendo che fussero gli Arabi che volessero robar la carovana. E dicendo a quelli: “Che cosa è questa? Che cridate?”, perché facevano sto rumore, come saria intra di noi cristiani quando un santo fa alcun miracolo, que’ vecchi risposero: “Non vedete voi lo splendore che esce fuora della sepoltura del profeta?” Disse il capitano: “Non veggo niente”, e dimandò a tutti gli altri se avevano veduto cosa alcuna: fugli risposto di no. Rispose un di que’ vecchi: “Sete voi schiavi, cioè Mammalucchi?” Disse il capitano: “Sì che siam schiavi”. Rispose il vecchio: “O signori, voi non potete vedere queste cose celesti, e perché voi non siate ancora ben confirmati nella fede nostra”. Rispose il capitano: “O stolti, io voleva dare tremila ducati. Per Dio, mai più non ve li do, cani figliuoli de cani”. Sappiate che questi splendori erano certi fuochi artificiati, che loro aveano fatto maliziosamente in cima di detta torre, per dar ad intendere a noi altri che fussero splendori e che uscissero della sepoltura di Maumetto: per la qual cosa il nostro capitano comandò che per niun modo alcun di noi non entrasse nella detta moschea, e vi affermo e dico per certo che non v’è né arca di ferro né di azzale, né calamita, né montagna nissuna appresso a quattro miglia.

Noi stemmo lì tre giorni per riposar li cammelli. Il popolo della detta città si governa della vettovaglia che viene dall’Arabia Felice e dal Cairo e dalla Etiopia per mare, perché de lì al mar Rosso sono quattro giornate di cammino.

14

Del viaggio per andar da Medina alla Mecca, e del mar della rena.

Già noi delle cose e vanità di Maumetto sazii, ci disponemmo di passar più oltra, e col nostro pilotto, il qual reggeva il nostro cammino con il bossolo e carta da navigar, secondo che sogliono far gli esperti pratichi con li suoi bussoli e carte nel corso del mar. E cominciammo a camminare per ostro, cioè mezzogiorno, e trovammo un pozzo bellissimo nel quale era gran quantità di acqua, il qual pozzo dicono li Mori che lo fece santo Marco evangelista per miracol di Dio, per necessità di acqua ch’è in que’ paesi: il qual pozzo rimase secco alla partita nostra.

Non vorrei mandar in oblivione il trovar del mar dell’arena, qual lassammo davanti che trovammo la montagna de’ giudei, pel qual camminammo cinque giorni e cinque notti. Or intenderete in che modo sta questo. Questa è una campagna grandissima piana, la quale è piena d’arena bianca minuta come farina, dove, se per mala ventura venisse il vento da mezzogiorno, come viene da tramontana, tutti sariamo morti; e con tutto che noi avevamo il vento a nostro modo, l’uno con l’altro non se vedevamo di lungi 10 passi. E gli uomini che vanno a cavallo sopra li cammelli sono serrati in certe casse di legno, e per certi busetti piccoli ricevon l’aere, e ivi dormono e mangiano; e li pilotti vanno innanzi con bussolo, sì come andassero per terribil mare. E qui morirono gran gente per la sete, e gran parte ne morì perché, quando cavammo l’acqua, beverono tanto che creporono. E qui si fa la mumia. E quando tira il vento di tramontana, questa arena si coaduna ad un lato d’un gran monte, il qual è un brazzo del monte Sinai: al qual come arrivammo, trovammo una colonna fatta con gentil arte e a forza di mano, la qual chiamano porta; a man manca sopra il detto monte è una grotta molto lunga, nella quale è una porta di ferro. Dicono alcuni che Maumetto se retirava ivi a far orazione, e a questa porta si sente un grandissimo rumore come di acqua che caschi. Indi passammo la detta montagna con grandissimo pericolo, a tale che non pensavamo mai di arrivare in questo luoco.

Poi che ci partimmo dal pozzo detto di sopra, camminammo per dieci giornate, e due volte combattemmo con cinquantamila Arabi, tanto che giungemmo alla Mecca. E lì era grandissima guerra fra l’un fratello e l’altro, perché sono quattro che combattevano di continuo per esser signori della Mecca.

15

Della Mecca, e perché li Mori vanno alla Mecca.

Oramai diremo della nobilissima città detta Mecca, che cosa è e come sta e chi la governa. La città è bellissima e molto bene abitata, e fa cerca seimila fuochi; le case sono bonissime come le nostre, e vi sono case che vagliono 3 e 4 mila ducati l’una: la qual città non ha mura intorno. Appresso a un quarto di miglio alla città trovammo una montagna, nella quale era una strada tagliata per forza di mano, che dura fino al smontar nel piano: le mura di detta città sono le montagne che l’ha d’intorno da ogni canto, e vi son se non 4 entrate. Il governatore di questa città è soldano, cioè uno delli 4 fratelli, ed è della stirpe di Maumetto e sottoposto al gran soldano del Cairo, e li suoi tre fratelli combattono di continuo con lui.

Alli 18 di maggio entrammo nella detta città della Mecca dalla parte verso tramontana, e poi descendemmo giuso nel piano. Dalla parte verso mezzogiorno sono due montagne che quasi si toccano, dov’è il passo ben stretto per andare al porto della Mecca; dall’altra banda dove leva il sole è un’altra bocca di montagna a modo di una vallata, per la qual si va al monte dove fanno il sacrificio alli due patriarchi Abraham e Isaac. Il qual monte è lontano da detta città cerca 8 o 10 miglia, ed è alto duoi e tre tiri di pietra di mano, ed è d’un certo sasso non di marmo, ma d’un altro colore; e in cima è una moschea a usanza loro, la qual ha tre porte. A’ piedi del detto monte sono due bellissime conserve d’acqua: una è della carovana del Cairo e l’altra della carovana di Damasco; la qual acqua si raccoglie parte per la pioggia, e parte viene di molto lontano.

Or torniamo alla città; quando sarà tempo diremo del sacrificio che fanno a’ piedi del detto monte. Allora che noi entrammo in detta città, trovammo la carovana del Cairo, la qual era venuta 8 giorni prima di noi, perché non vengono per la via che venimmo noi: e in detta carovana erano sessantaquattromila cammelli e cento Mammalucchi. E la prima cosa che avete da saper di questa città è quello che ognun dice, che l’ha avuta la maladizione da Dio, perch’el paese non produce né erbe né arbori né frutti né cosa alcuna, e hanno grandissima carestia d’acqua, in modo che, se uno volesse bere a sua volontà, non li basteria quattro quattrini d’acqua al giorno. Io dirò in che modo vivono: una gran parte del viver suo gli viene dal Cairo, cioè dal mar Rosso, e vi è un porto chiamato il Ziden, che è lontano dalla detta città 40 miglia; gli viene ancora una grandissima quantità di vettovaglia dell’Arabia Felice, e anco gran parte ne gli viene dall’Etiopia. Noi trovammo grandissima quantità di pellegrini, de’ quali alcuni venivan dall’Etiopia, chi dall’India maggiore, chi dalla minore e chi dalla Persia e dalla Soria: veramente non viddi mai in una terra tanto popolo, per 20 giorni ch’io stetti lì. Delle qual genti parte ne erano venute per mercanzie, parte per guadagnar l’indulgenzie e compir i suoi voti, nel che voi intenderete quel che fanno.

16

Delle mercanzie che vengono alla città della Mecca

Primo diremo della mercanzia, che vien da più parti: dall’India maggiore, la qual è posta di qua e di là dal fiume Ganges, vengono assai gioie e perle e d’ogni sorte di speziarie; e ancora vengono dall’India minore, da una città chiamata Banghalla, grandissima quantità di panni di bambagio e di seta; e anche dall’Etiopia certa sorte di speziarie; per modo che in questa città si fanno grandissimi traffichi di mercanzia, cioè di gioie, spezie d’ogni sorte in quantità, bombagio in gran copia, sete e cose odorifere in grandissima abbondanzia.

17

Della perdonanza della Mecca.

Or torniamo alla perdonanza de’ detti pellegrini. In mezzo della città è un bellissimo tempio a comparazion del Coliseo di Roma, non di quelle pietre grandi, ma di pietre cotte: ed è tondo a quel modo, e ha novanta over cento porte intorno, ed è in volto. All’entrar del detto tempio si descende per dieci over dodici scalini per tutte le parti, e di qua e di là di detta entrata stanno uomini che vendono gioie e non altra cosa; e quando l’uomo è disceso detti scalini, trova il detto tempio intorno coperto e ogni cosa messo a oro, cioè le mura. E sotto alle dette volte stanno quattro o cinquemila persone, le quali vendono tutte cose odorifere, e la maggior parte sono polvere per conservar li corpi umani quando si sotterrano, perché de lì vanno per tutte le terre de’ pagani: veramente non si potria dir la suavità e gli odori che si sentono in quel tempio, che par essere in una speziaria piena di muschio e benzuì e d’altri odori suavissimi.

Alli 23 di maggio cominciò il perdono in detto tempio, il qual è in questo modo: che nel mezzo del detto tempio vi è un discoperto, in mezzo di quello una torre la cui grandezza è di 5 over 6 passi per ogni verso, la qual torre tiene un panno di seta intorno di altezza di 4 brazza, ed evvi una porta tutta d’argento di altezza d’un uomo, per la qual s’entra in detta torre. E da ciascuna parte dentro della porta stanno alcuni vasi, quali dicono esser pieni di balsamo, che si mostrano solamente il giorno della Pentecoste: e dicono gli abitanti quel balsamo esser parte del tesoro del soldano della Mecca. Ad ogni quadro di detta torre sono certe reti di ferro rotonde, con li busi molto minuti per entrarvi dentro il lume. Alli 23 di maggio tutto il popolo comincia, la mattina innanzi giorno, andar sette volte intorno alla detta torre, sempre toccando e baciando ogni cantone . Lontano dalla detta torre cerca 10 o 12 passi è un’altra torre, a modo di una cappella delle nostre, con 3 o 4 porte. In mezzo di questa torre è un bellissimo pozzo, il quale è cupo 70 braccia e tiene acqua salmastra: al detto pozzo stanno 6 overo 8 uomini deputati a trar acqua per il popolo, el qual, quando è andato sette volte intorno alla prima torre, vanno a questo pozzo e s’accostano all’orlo di quello con la schena, dicendo queste parole: “E tutto questo sia per onor di Dio, el piatoso Dio mi perdoni i miei peccati”. Le qual compite, quelli che tirano l’acqua gettano a ciascuna persona 3 secchi d’acqua dalla cima del capo per fino alli piedi, e tutti si bagnano, se ben la vesta fusse di seta: e pensono quelli matti in questo modo di restar limpidi e netti, e che li loro peccati rimanghino tutti in quel pozzo con quel lavare; e dicono che la prima torre dove vanno intorno sette volte è la prima casa che edificasse Abraham, e così bagnati tutti se ne vanno per la valle al detto monte, e lì stanno duoi giorni e una notte. E quando sono tutti a’ piedi del detto monte, ivi fanno questo sacrificio.

18

Del modo de’ sacrificii della Mecca.

Perché la novità delle cose suole il più delle volte dilettare ogni animo generoso e alle cose grandi incitarlo, però, per sodisfare a molti del medesimo animo, soggiugnerò brievemente il modo che si osserva ne’ loro sacrificii, il quale è questo, che ogni uomo ammazza al manco duoi o 3, e chi 4 e chi 6 castrati, per modo ch’io credo ben che ‘l primo giorno si ammazzarono più di 30 mila castrati, scannandoli verso dove leva il sole. E ciascun li dava per amor di Dio a’ poveri, perché v’erano forse 30 e 40 mila poveri, li quali facevano una fossa in terra, poi li mettevano dentro sterco di cammello e così facevano un poco di fuoco, e rostivan alquanto quella carne e poi la mangiavano. E veramente credo che quelli tanti poveri uomini venivano più tosto per la fame che per il perdono o indulgenzia; e che sia il vero, noi avevamo gran quantità di cocomeri, che venivano dall’Arabia Felice, e li mangiavamo levandoli via prima la scorza, la qual gittavamo fuori del nostro padiglione, come si suol fare: e li detti poveri stavano a 40 e 50 dinanzi al detto padiglione, e facevano gran questione tra loro per raccogliere le dette scorze da terra, ancor che fussino piene di sabbione. Per questo pareva a noi che venissero più tosto per mangiare che per lavarsi de’ loro peccati.

Il secondo giorno un cadì della fede, qual è al modo d’un predicador nostro, montò in cima del detto monte e fece un sermone a tutto il popolo, il qual sermone durò cerca un’ora. E la somma del suo parlare era questo, che pregava il popolo che buttando molte lacrime piangesse e’ suoi peccati, e ferendosi nel petto facesse penitenzia. E alzando molto la voce diceva: “O Abraham, benvoluto da Dio e amato da Dio”; poi diceva: “O Isaac, eletto da Dio, amico di Dio, prega Dio per il popolo del Nabi”. E così si sentivano di grandissimi pianti. E finito ch’ebbe il sermone, venne nova che venivan gli Arabi, per il che tutti quelli delle carovane, come fuori di sé, corsero in la Mecca con grandissima furia, perché appresso a 6 miglia già erano giunti più di ventimila Arabi, i quali volevano robare le carovane: e noi arrivammo a salvamento alla Mecca. Ma quando fummo alla metà del cammino, cioè fra la Mecca e il monte dove si fa il sacrificio, trovammo un certo muro o parete vecchio, piccolo, alto quattro braccia, a’ piedi del quale v’era grandissima quantità di pietre piccoline, le qual sono tirate da tutto il popolo per questo rispetto che intenderete.

Dicono che, quando Dio comandò ad Abraham che andasse a far il sacrificio del suo figliuolo, andò prima egli e disse al figliuolo che, obediendo alli comandamenti de Dio, lo dovesse seguire. Il figliuolo gli rispose: “Io son molto contento di far il comandamento di Dio”. E quando il fanciullo Isaac arrivò al sopradetto muro piccolo, dicono che ‘l diavolo gli apparve in forma d’un suo amico e gli disse: “Dove vai tu, amico mio Isaac?” Ed egli rispose: “Vo al padre mio, che m’aspetta al tal luoco”. E gli disse il diavolo: “Non andar, figliuolo mio, che tuo padre ti vuol sacrificare a Dio e ti vuol far morire”. E Isaac gli rispose: “Lascial fare: se così è la volontà di Dio, così si faccia”. Il diavolo allora disparve, e poco più avanti gli apparve in forma d’un altro suo caro amico, e gli disse le sopra dette parole. Dicono che Isaac gli rispose con furia, e pigliò una pietra e tirolla nel viso del diavolo: e per questo rispetto, quando arriva il popolo al detto luoco, ognuno tira una pietra al detto muro e poi se ne vanno alla città.

Noi trovammo per le strade di detta città ben quindeci o ventimila colombi, i quali dicono che sono della schiatta di quella colomba che parlava a Maumet in forma di Spirito Santo, i quali colombi volano per tutta la terra a suo piacere, cioè nelle botteghe dove si vende il grano, miglio, riso e altri legumi: e li padroni di detta roba non hanno libertà d’ammazzarli né di pigliarli, e se alcuno battesse di quelli colombi, si temeria che la terra rovinasse; e sappiate che li danno grandissima spesa in mezzo del tempio.

19

Delli unicorni che si trovano appresso il tempio della Mecca, animali rarissimi.

Dall’altra banda del detto tempio è una corte murata, nella qual vedemmo duoi unicorni: e li si mostrano per cosa maravigliosa, come nel vero è cosa da prenderne admirazione. E sono fatti in questo modo: il maggiore è fatto come un poledro di trenta mesi, e ha un corno nella fronte di lunghezza cerca tre braccia; l’altro unicorno era minore, come saria un poledro d’un anno, e ha un corno lungo circa quattro palmi. Il color del detto animale è come un cavallo sasinato scuro, e ha la testa come un cervo e il collo non molto lungo, con alcune crine rare e corte che pendono da una banda, e ha le gambe sottili e lunghe come il capriolo, e il suo piede è un poco fesso davanti e l’unghia è caprina, e ha molti peli di drieto delle gambe, li qual son tanti che fa parer questo animal molto feroce: ma la sua ferocità è coperta da una mansuetudine che in sé dimostra. Questi duoi animali furono presentati al soldano della Mecca come cosa de molto prezio e rara e che si trova in pochi luochi, e furono mandati da uno re di Etiopia, il qual li fece questo presente per far amicizia con lui.

20

Come l’auttore fu cognosciuto in la Mecca, e come venne con la carovana dell’India.

Mi occorre qui mostrare quel che possa l’umano ingegno ne’ casi occorrenti, quanto la necessità lo constringe: e ben fu a me necessario di mostrarlo per fuggir dalla carovana della Mecca. Essendo io a comprare alcune cose per il mio capitano, fui conosciuto da un Moro, il qual mi guardò nel viso e dissemi: “Donde sei tu?” Io li risposi: “Son moro”. Egli disse ch’io non diceva il vero. Io gli dissi: “Per la testa di Maumet, io vi giuro che son moro”. E risposemi: “Vieni a casa mia”, e io andai con lui. Quando fui in casa sua, egli mi parlò in lingua italiana e dissemi donde era, e ch’ei mi conosceva ch’io non era moro, ancor che glielo dicesse, e mi disse ch’egli era stato in Genova e in Venezia, e cognosceva molto la maniera di quelle genti, e davami li segni molto veri delle dette terre. Quando io intesi questo, io gli dissi ch’era romano e che mi era fatto mammalucco al Cairo: il che intendendo, egli fu molto contento e fecemi grandissimo onore. E perché la intenzione mia era di passar più avanti, gli cominciai a dire se questa era la città della Mecca, qual era tanto nominata per il mondo, e gli domandai dov’erano le gioie e le spezie, e dove erano tante sorti di mercanzie quante si dice che qui arrivano, sol perché lui mi avesse a dire per che causa non venivano come erano usate, e per non domandargli che ne fusse cagione il re di Portogallo, perché egli è signore del mar Oceano e del sino Persico e dell’Arabico. Ei mi cominciò a dire di passo in passo la cagione perché non venivano le dette robbe come erano usate di venire, non si accorgendo della mia malizia, e quando mi disse che n’era cagione il re di Portogallo, io mostrai di averne grandissimo dolore e diceva molto male del detto re, solo perché egli non pensasse ch’io fussi contento che li cristiani facessero tal viaggio. Quando costui vidde ch’io mi dimostrava nimico de’ cristiani, fece maggior onore assai che non faceva per avanti, e dissemi ogni cosa di punto in punto. E quando fui molto ben informato, gli dissi: “O amico mio, ti priego che tu mi dia il modo o via ch’io possa fuggire da questa carovana, perché la intenzion mia seria di andare a trovar quelli re che sono nimici de’ cristiani, perché ti aviso che, quando loro sapessero l’ingegno ch’io ho, mi mandariano a trovare fino alla Mecca”. E lui, stupefatto di queste parole, mi disse: “Per la fede del nostro profeta, che sapete voi fare?” Io li risposi ch’io era il miglior maestro di far bombarde grosse che fusse al mondo. Udendo egli questo, disse: “Maumetto sempre sia laudato, che ha mandato tal uomo al servigio de’ Mori di Dio”. Per modo ch’ei mi ascose nella casa sua con la sua donna, e mi pregò ch’io ottenesse dal nostro capitano della carovana che lo lasciasse trar fuora della Mecca quindeci cammelli carichi di spezie: e questo fece egli per non pagar trenta seraffi al soldano per la gabella. Io li risposi che s’ei mi salvava in casa sua, ch’io li faria levare cento cammelli, se tanti ne avesse, perché li Mammalucchi hanno la libertà: e quando ei sentì questo, fu molto contento. Dapoi mi ammaestrò del modo ch’io aveva a tenere, e de indrizzarmi ad uno re che sta nella parte dell’India maggiore, che si chiama re di Decan, del qual diremo quando sarà il tempo. Un giorno avanti che la carovana si partisse, mi fece ascondere in casa sua in loco secreto.

La mattina sequente andavano per la città grandissima quantità d’instrumenti sonando all’usanza loro, e i trombetti andavano faccendo il bando per tutta la città che tutti li Mammalucchi, sotto pena della vita, dovessero montar a cavallo e pigliar il suo viaggio verso la Soria. Donde gran perturbazione astringeva il cor mio, quando sentia mandar tal bando, e di continuo mi raccomandava alla moglie del detto mercante, piangendo e raccomandandomi a Dio, che mi campasse da tanta furia. Un martedì mattina si partì la detta carovana, e il mercante mi lasciò nella sua casa con la sua donna, ed egli se n’andò con la carovana; e disse alla donna ch’el venerdì sequente mi dovesse far accompagnare con la carovana dell’India che andava al Ziden, cioè al porto della Mecca, che vi sono miglia quaranta. La compagnia che mi fece la detta donna non si potria dire, e massime una sua nipote molto bella di quindeci anni, le quali mi promettevano, volendo io restare, di farmi ricco: e io, per il pericolo presente, posposi ogni sua promessa. Il venerdì sequente mi parti’ con la carovana al mezzogiorno, con non piccolo dispiacere e lamentazioni delle prefate donne, e a mezzanotte arrivammo ad una certa villetta di Arabi, e lì stemmo sino a mezzogiorno del dì sequente. Il sabbato si partimmo, e camminammo fino alla mezzanotte, e intrammo nella città del Ziden.

21

Del Ziden, porto della Mecca, e del mar Rosso.

Questa città non ha mura intorno né fossa, ma ha bellissime case all’usanza della Italia. Diremo di lei brevemente. Detta città è di grandissimo traffico, perché qui arriva una gran parte di tutte le nazioni del mondo, eccetto cristiani e giudei, che non vi ponno venir sotto pena della vita. Quand’io fui giunto nella detta città, subito me ne andai nella moschea, cioè al tempio, dove erano ben 25 mila poveri, che stavano aspettando qualche patron di nave che li levasse al suo paese. E io fra quelli mi mescolai, ascondendomi in uno cantone del detto tempio, e lì mi fermai per 14 giorni: tutto il dì stava gittato in terra coperto con li miei vestimenti, e di continuo mi lamentava, come s’io avessi avuto grandissima passion di stomaco o di corpo. Li mercadanti udendomi dicevan: “Chi è quello che si lamenta?” Dicevano li poveri che mi stavano a canto: “Egli è un povero Moro che si muore”. La sera al scuro usciva fuori della moschea e andava a comprar da mangiare: se io aveva appetito, lassolo giudicare a voi, perché non mangiava se non una volta al giorno, e ben male.

Questa città si governa per il signore del Cairo, e vi è signore uno fratello del soldano della Mecca, li quali sono sottoposti al gran soldano del Cairo. Qui non accade a dir molto, perché sono Mori. La terra non produce cosa alcuna, e ha grandissima carestia d’acqua dolce; il mare batte nelle mura delle case. Quivi si trovano tutte le cose necessarie per il viver umano, ma vengono condotte dal Cairo, dall’Arabia Felice e d’altri luoghi. Quivi è continuamente grandissima quantità di gente ammalata, per causa del mal aere che è in detta città, la qual puol aver da 500 case.

In capo di quattordici giorni mi accordai con un padrone d’una nave che andava alla volta della Persia, perché nel detto porto erano circa cento navi tra grandi e piccole. De lì a tre giorni facemmo vela e cominciammo a navigare per il mar Rosso.

22

Per che causa il mar Rosso non sia navigabile.

Si può comprendere (perché egli è così in effetto) che ‘l detto mar non è rosso, anzi quell’acqua è come quella dell’altro mare. Noi navigammo il giorno fina al tramontar del sole, perché non si può navigare in questo mare di notte, e ogni giorno si posano a questo modo, fino a tanto che giungono ad una isola chiamata Chamaran, e dalla detta isola in là si va sicuramente. La ragione che non si può navigare al tempo di notte è questa, perché vi sono molte isole e molti scogli e secche, ed è bisogno che sempre vada un uomo in cima dell’albero della nave per veder il cammino, il che la notte non si può fare: e però non si naviga se non di giorno.

II

1

Della città di Gezan e della fertilità sua.

Poi che discorso abbiamo li luochi, le città e costumi de’ popoli dell’Arabia Deserta, quanto fu a noi concesso di vedere, parmi esser conveniente che con brevità e più felicemente entriamo nell’Arabia Felice. In termine di sei giorni arrivammo ad una città chiamata Gezan, la quale ha un bellissimo porto, e lì trovammo quarantacinque navilii di più paesi. Questa città è posta alli lidi del mare, ed è sottoposta ad uno signor moro, ed è terra molto fruttifera e buona ad usanza de’ cristiani. Quivi sono buonissime uve e persichi, fichi, cocomeri, cetri, limoni e aranci, zucche grande, melenzane, agli, cepolle, in modo che è un paradiso. Gli abitatori di questa città vanno la maggior parte nudi, e vivono pure alla moresca. Quivi è abbondanzia di carne, grano, orzo e miglio bianco, il qual chiamano dora, e di quello si fa molto buon pane. Qui stemmo tre giorni, per fin che pigliammo la vettovaglia.

2

Di alcune genti chiamate Baduini.

Partendoci dalla detta città di Gezan, andammo cinque giorni sempre in vista di terra, la qual restava a man manca. E vedendo alcuna terra a canto alla marina, smontammo in terra 14 persone di noi, per dimandare alcuna cosa da mangiare con li nostri danari. La risposta che ci fecero fu che cominciorono a tirar pietre con le frombole contra di noi, e questi erano certe generazioni che si chiamano Baduini, i quali erano più di cento persone, e noi eravamo solo 14. E combattemmo con loro poco manco d’un’ora, per modo che ne rimasero di loro ventiquattro morti; gli altri si misero tutti in fuga, perché erano nudi e non aveano altre arme che queste frombole, e noi pigliammo tutto quel che potemmo, cioè galline, vitelli, buoi e altre cose da mangiare. De lì a due ore cominciò a multiplicare la turba di detta terra ferma, tanto che erano più di seicento, e a noi fu forza di ritirarsi al navilio nostro.

3

Della isola chiamata Chamaran e della bocca del mar Rosso.

In quel giorno medesimo pigliammo il nostro cammino verso una isola chiamata Chamaran, la qual mostra di circuito dieci o dodici miglia, dov’è una terra che mostra circa dugento fuochi ed è abitata da Mori. Nella detta isola si trova acqua dolce e carne, e fassi il più bel sale che mai viddi; ha un porto verso la terra ferma circa otto miglia. Questa isola è sottoposta al soldano dell’Arabia Felice. E lì stemmo duoi giorni, poi pigliammo il nostro cammino verso la bocca del mar Rosso, e vi sono due giornate, dove si può navigare sicuramente notte e giorno, perché dall’isola infino al Zidem non si può navigar di notte per le gran secche e scogli. E quando noi arrivammo alla detta bocca, parea veramente che noi fussimo in una casa serrata, perché quella bocca è larga cerca due o tre miglia. A man dritta di detta bocca è terra alta cerca 20 passi, ed è disabitata e sterile, per quanto si può veder di lontano; e a man manca di detta bocca è una montagna altissima, ed è sasso. Al mezzo di detta bocca v’è una certa isoletta disabitata che si chiama Bebel Mendel, e chi vuol andare a Zeila piglia il cammino a man diritta, e chi vuole andar in Aden lo piglia a man manca: e così facemmo noi per andar in Aden, e sempre andammo in vista di terra, e dal detto Bebel Mendel arrivammo alla città di Aden in poco manco di due giorni e mezzo.

4

Del sito della città di Aden e d’alcuni costumi verso li mercanti; e come l’auttor fu messo in prigione e menato al soldano di Rhada, città dell’Arabia Felice; e dell’esercito che ‘l prefato soldan fece, e armature loro, per andar contro un altro soldano.

Aden è una città la più forte che mai abbia visto in terra piana, e ha le mura da due bande, e dall’altre bande sono le montagne grandissime, sopra le quali sono cinque castelli; e la terra è nel piano di questi monti, e fa circa cinque o seimila fuochi. A due ore di notte qui si fa il mercato, per rispetto dell’estremo caldo che fa il giorno nella città. Appresso la quale ad un tirar di pietra è una montagna, sopra la quale è uno castello; e a piè di questa montagna, che vi batte il mare, surgono li navilii. Questa città è la principal e bellissima e la meglio fabbricata de tutte le città dell’Arabia Felice. Qui fanno capo tutti li navilii che vengono dall’India maggiore e dalla minore, e dalla Etiopia e dalla Persia, per li gran traffichi che vi sono. Tutti li navilii che hanno ad andare alla Mecca vengono a pigliar porto qui, e così presto che arriva una nave in porto, vengono gli officiali del soldano della dogana di detta città, e vogliono saper donde vengono e che portano, e quanto tempo è che si partirono dalle lor terre, e quante persone vanno per ciascuna nave. E poi che hanno inteso ogni cosa, per l’ordine del regno, levano alle dette navi gli arbori e le vele, li timoni e l’ancore, e ogni cosa portano dentro della città: e questo fanno accioché dette persone non si possino partire senza pagar la gabella al soldano.

Il secondo giorno ch’io arrivai alla detta città, fui preso e messo in ferri, e questo fu per cagione d’un ghiotto mio compagno, il qual mi disse: “Can cristiano, figliuolo di cane”. Certi Mori intesero questo parlare, e per questo rispetto fussimo menati in palazzo dal vice soldano, e subito fecero consiglio se subito ne doveano far morire, perché il soldano non era nella città. Dicevano che noi eravamo spie de’ cristiani, e perché il soldano di questa terra non fece mai morire alcuno, costoro ebbero rispetto, donde ne tennero ben sessantacinque giorni con diciotto libbre di ferro alli piedi. Il terzo giorno che noi fummo presi, corsero al palazzo ben quaranta o sessanta persone de Mori, li quali erano di due o di tre navilii quali avevano presi li Portoghesi; e questi tali erano scampati per nodare, e dicevano che noi eravamo di quelli di Portogallo e venuti lì per spie. Per questo corsero al palazzo con grandissima furia, con l’arme in mano per ammazzarne: e Dio ne fece grazia che quello che ne aveva in guardia serrò la porta dalla banda di dentro. A questo rumore sì levò la terra in arme, e chi voleva che morissemo e chi no: alla fine il vice soldano ottenne che noi campassimo.

In termine di 65 giorni il soldano mandò per noi, e fummo portati tutti duoi sopra un camello, pure co’ detti ferri ai piedi, e stemmo giorni otto pel cammino. Poi fummo presentati al soldano in una città la qual si chiama Rhada, e quando noi giugnemmo alla detta città, il soldano faceva la mostra con trentamila uomini, perché voleva andar a combattere con un altro soldano d’una città chiamata Sana, lontana da Rhada tre giornate; ed è questa città parte in costa de un monte e parte descende in piano, ed è bellissima e antica, populata e ricca. Appresentati che fummo innanzi al soldano, egli mi dimandò di che parte io era e quel che andava faccendo. Li risposi ch’io era romano e che era fatto mammalucco al Cairo, e ch’io era stato a Medina, dove el Nabi, cioè il gran profeta, è sepulto, e poi alla Mecca; e poi era venuto a veder sua signoria, perché per tutta la Soria e in la Mecca si diceva ch’egli era un santo, e se gli era santo (com’io credeva), che ben dovea sapere ch’io non era spia de’ cristiani, e ch’io era buon Moro e suo schiavo. Disse allora il soldano: “Di’: “La ilache ill’allach Muchemmedun resul’allach””, cioè: “non è Dio se non Iddio; Macometto è messaggiere de Dio”, che sono le parole che chi le dice se intende esser fatto moro. E io non le potei mai dire, o che fusse la volontà di Dio, o veramente per la gran paura ch’io aveva. Veduto il soldano ch’io non poteva dire dette parole, subito comandò ch’io fussi posto in prigione nel palazzo suo, con grandissima custodia di uomini di 18 castelli, quali venivan quattro per castello, e stavano quattro giorni, poi si mutavano quattro altri di detti castelli; e così seguitando mi guardorono tre mesi, che non viddi aere, con un pane di miglio la mattina e uno la sera: e sei di que’ pani non mi ariano bastati un giorno, e alcuna volta, se io avessi avuto acqua a bastanza, saria stato assai contento.

Il soldano se n’andò in campo de lì a duoi giorni alla detta città di Sana con lo esercito sopradetto, nel quale v’erano quattromila cavalieri figliuoli de cristiani, negri come Mori, ed erano di quelli del Prete Ianni, li quali sono comprati da piccolini di otto o nove anni, e fannoli esercitare nell’arme: e questi erano la guardia sua, e valevano più questi che non faceva tutto il resto delli ottantamila. Gli altri erano tutti nudi, con un mezzo lenzuolo in cambio d’un mantello adosso. E quando entrano nella battaglia, usano certe rotelle, le quali sono due pelli di vacca overo di bue incollate insieme, e in mezzo di dette rotelle sono quattro bacchette che le tengono diritte: le dette rotelle sono dipinte, in modo che chi le vede giudica esser le più belle e le migliori che far si possino; la grandezza loro è come un fondo di botta, e lo manico è una tavoletta con due chiodi. Ancora portano un dardo in mano e una spada curta e larga, con una vesta indosso di tela rossa overo d’altro colore, piena di bambagio, che li defende dal caldo e da’ nimici: questo usano quando vanno a combattere. Portano tutti generalmente una frombola per tirar pietre involta intorno alla testa, e sotto la detta frombola portano un legnetto lungo un palmo, col qual si nettano i denti; e generalmente, da quaranta o cinquanta anni in giù, portano due corna fatte dei loro proprii capelli, che paiono capretti. Il detto soldano ancora mena nel suo esercito cinquemila camelli, carichi di padiglioni tutti di bambagio, che avevan similmente le corde di bambagio.

5

Della regina moglie del soldano, che fieramente s’innamorò dell’auttore; e come il prefato finse di esser pazzo, e de molte cose che gl’intervenne.

Nel detto palazzo vi era una delle tre mogli del soldano, la qual chiamavan regina, e stava con dodici over tredeci damigelle bellissime, il color delle quali era più tosto negro che altramente. Detta regina ne fece un buon servigio, che ne allargò la prigione e dette licenzia che potessemo andar fuori con le guardie e ferri alli piedi. Essendo io e il mio compagno e un Moro tutti tre prigioni così in libertà, facemmo deliberazione che uno di noi si facesse matto, per poter sovenir meglio l’uno all’altro: all’ultimo toccò a me di esser pazzo. Avendo adunque pigliato tal impresa, era necessario ch’io facessi quelle cose che si richieggono a’ pazzi. Veramente, li primi tre giorni ch’io finsi il pazzo, mai non mi trovai tanto stracco né tanto affaticato come allora, perché di continuo avea cinquanta o sessanta mammoli drieto, che mi traevano de’ sassi e mi lapidavano, e io lapidava loro, li qual mi gridavan drieto: “Pazzo, pazzo”, e io di continuo aveva la camicia piena di sassi, e faceva come fanno i pazzi.

La regina di continuo stava alla finestra con le sue damigelle, e dalla mattina alla sera stava per vedermi e parlar meco; ed essendo da più uomini sbeffeggiato, acciò che più vera paresse la mia pazzia, cavatami la camicia andava così nudo avanti alla regina, la quale avea grandissimo piacere quando mi vedeva e non voleva ch’io mi partissi da lei, e davami di buoni e perfetti cibi da mangiare, in modo ch’io trionfava. Ancora mi diceva, come vedeva che li fanciulli mi correvan drieto: “Dagli a quelle bestie, che se tu gli ammazzi sarà suo danno”. Andava per la corte del soldano uno castrato, che la coda sua pesava quaranta libbre; io il prese e dimandavagli s’egli era moro o cristiano over giudeo, e replicandoli queste parole e altre, gli diceva poi: “Fatte moro e di’: “la illache ill’allach Muchemmedun resul’allach””. Ed egli stando come animale paziente, che non sapeva parlare, pigliai un bastone e gli ruppi tutte quattro le gambe, e la regina stava a ridere; e dapoi mi dettono tre giorni a mangiare di quella carne, della quale non so se mai mangiassi la migliore. De lì a tre giorni gli ammazzai un asino il quale portava l’acqua al palazzo, in quel medesimo modo ch’io feci del castrato, perché non se voleva far moro; il simile ancora faccendo con un giudeo, lo assettai in modo che per morto il lasciai.

Ma un giorno, volendo fare come soleva, trovai uno di quelli che mi guardavano ch’era molto più pazzo di me, e dicevami: “Can cristiano, figliuolo di can”. Io li tirai di molti sassi, ed ei si cominciò a voltare verso di me con tutti li mammoli, e dettemi d’un sasso nel petto, che mi fece un mal servigio. E per non poterlo seguitare per li ferri ch’aveva alli piedi, pigliai la via della prigione; ma prima ch’io vi giugnessi, ei mi dette un’altra sassata ne fianchi, la qual molto più mi dolse che la prima. E s’io avessi voluto, ben poteva schifarle tutte dua, ma per voler dar colore alla mia pazzia le volsi ricevere. E così entrai nella prigione subito, e con grandissime pietre mi murai dentro, dove gli stetti duoi giorni e due notte senza mangiare e senza bere, in modo che la regina e gli altri dubitavano ch’io non morissi, e fecero romper la porta. E quelli cani mi portavano certi pezzi di marmo, dicendo: “Mangia, che questo è zuccaro”; e alcuni altri mi davano certi granelli d’uva pieni di terra, e dicevano ch’era sale: e io mangiava il marmo e l’uva e ogni cosa insieme.

Quel giorno medesimo alcuni mercanti fecero venir duoi uomini, i quali erano tenuti fra loro come sariano fra noi duoi eremiti e stavano in certe montagne, alli quali fui mostrato, e li mercanti dimandavano se loro pareva ch’io fussi santo o matto. Uno di loro diceva: “A me pare che ‘l sia santo”, e l’altro diceva che gli pareva ch’io fussi pazzo. E stando così in questa disputa più d’un’ora, io per levarmegli davanti alzai la camicia e pisciai adosso a tutti duoi. Allora cominciorono a fuggire cridando: “Egli è matto, egli è matto e non è santo”. La regina stava alla sua finestra con le sue damigelle, e vedendo questo tutte cominciorono a ridere, dicendo: “Per il gran Dio, per la testa di Maumet, costui è il miglior uomo del mondo”. La mattina sequente me ne venni nella corte e trovai colui che mi dette le due sassate a dormire, e piglialo per le corna che gli avea fatto di suoi capelli, e gli messi li ginocchi sopra la bocca dello stomaco, e dettigli tanti pugni sul mostaccio che tutto pioveva sangue, in modo che lo lasciai per morto. La regina pur stava alla finestra, dicendo: “Ammazza, ammazza quella bestia”, qual subito si partitte, né mai più lo viddi.

Trovando il governatore di questa città per molti indicii che li miei compagni con perfidia volevano fuggire, e che aveano fatto un buso nella prigione e s’aveano cavati li ferri, e io non, e perché sapeva la regina pigliarsi gran piacere di me, non mi volse far dispiacere se prima non parlava con lei: la quale, inteso ch’ebbe ogni cosa, mi giudicò infra sé esser savio e mandò per me, e fecemi mettere in una stanzia a basso pur nel palazzo, la qual stanzia non avea porta da uscir fuori da basso, e tuttavia con li ferri ai piedi.

6

Delli ragionamenti che egli ebbe con la regina, e con quanto ingegno e astuzia si fece far libero e poi lassar andar in la città di Aden.